人物檔案:陳潮,女,1995年生,四川內江人,重慶大學環境科學與工程專業研究生畢業。2020年10月,到內江市東興區田家鎮正子村擔任村書記助理。

正子村一角。

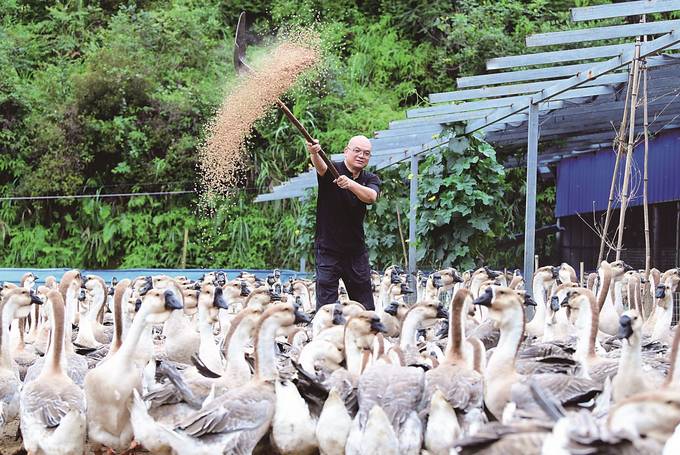

金秋十月,瓜果飄香,正子村水果分揀廠內,十幾位婦女嫻熟地分揀著石榴、梨子,然后一個個套網、稱重、裝箱……“這活不累,每個月能掙2000多塊錢,家里幾個人拿錢,日子舒坦多了!”48歲的陳秀開心地告訴記者,“能在家門口掙錢,多虧了你身旁這位‘黑丫頭’陳助理。”

一聽“黑丫頭”這稱呼,大家都會心地笑了。今年26歲的陳潮,去年10月來到正子村后,對這個昵稱,總是笑著應答、毫不介意。因為,這是印在她臉上的“奮斗勛章”,見證了她為這個村子拼搏的300多個日夜。

一年來,陳潮在正子村這片沃土上拔節成長,也給村子帶來了可喜的變化。

三位師傅共上“入門課”

陳潮是幸運的,因為她有三位領進門的師傅:村黨支部書記何玉明、鎮黨委組織委員謝偉和時任鎮黨委書記李偉。

到村報到的第一天,何玉明對她說:“走,帶你去熟悉熟悉。”

一會兒上坡,一會兒下坡,一會兒進農戶,一會兒穿果林……半天下來,陳潮發現腿上早已被樹枝劃了一道道紅印子。看著陳潮緊鎖的眉頭,何玉明認真地給她立了一條規矩:“以后來上班,不要穿短褲和涼鞋,在村就要有在村的樣子。”

善意提醒,陳潮聽在耳朵里,卻沒有記在心上。這位城里長大的姑娘沒過兩天,又一身時尚上班了。這次,何玉明的語氣明顯嚴厲了許多,“讓你穿得嚴實些,是為了保護自己;讓你不要化妝抹口紅,是為了不與群眾有距離……”

50歲的何玉明,一番如父如兄般的“教訓”,說得陳潮面紅耳赤。穿衣講“規矩”,實質上是“入門第一課”。

從那以后,陳潮換上了牛仔褲、運動鞋,在村的步子越走越穩當,慢慢變成了大家眼中那個笑得很甜、曬得很黑的“自家丫頭”。

入戶走訪,看似尋常,卻有竅門。在一戶老奶奶家,陳潮面帶笑容地問:“婆婆,午飯吃了沒?”可婆婆沒有搭理她,陳潮尷尬得不知該說啥。還是一旁的謝偉幫忙解了圍:“婆婆,她是問你吃晌午沒得?”老奶奶一聽就笑了,“吃了吃了”,邊說邊招呼兩人進屋。謝偉告訴陳潮:“要說村里土話,老人家才聽得懂”“老人耳背,說話聲音要大點”……走訪的次數多了,謝偉的提醒全派上了用場。

村集體產業項目——果園共享農莊建成后,時任鎮黨委書記李偉帶著陳潮進行驗收。“走,我們上山數果樹去!”陳潮一臉詫異:“滿山的果樹,怎么數呀?”容不得多想,李偉已經邁開步子,陳潮緊跟其后。“左手邊這片山400棵,整個山上一共1700多棵。”“數樹”的經歷讓陳潮明白了一個道理:農村工作講究的是務實。“基層處處是學問,這是課本上學不到的。”陳潮感悟道。

結對感言:從城市到鄉村,從校門到農門,如何“無縫銜接”?方法對了,就有了好的開始,也就成功了一半。外表的改變是淺層次的,內心的“合拍”才是最根本的。為鄉親捧出一顆真心,獲得的回報必是自家人的真情。

陳潮(右)在村非洲菊基地與村民交流。

發揮特長點亮“網紅村”

陳潮到村時,央視13套報道了“四川百項惠民補貼發放實現一卡通”。“鏡頭閃到我了,老師和同學紛紛@我,給我點贊!”陳潮興奮之余有些忐忑,“努力干出成績來,讓自己從新聞‘背景板’走上鄉村發展‘前臺’。”

看出陳潮的心思,何玉明勉勵她,“你年輕有見識,開動腦筋一定行。”

一次,村里打算申報人工濕地項目,不知是否可行,陳潮給中國環科院的專家發去私信咨詢。專家結合村情實際,建議將項目改為修建6個生活污水處理池。“既能科學解決生活污水治理,又避免今后在污水處理設施上走彎路、多花錢。”何玉明對陳潮的專業敏感給予肯定,讓陳潮有了小小的成就感。

2019年正子村對村民撂荒多年的170余畝荒山進行托管開發,打造果園共享農莊。栽下茵紅李、櫻桃、黃桃等,荒山一步步變成了花果山。

“阿門阿前一棵葡萄樹,阿甜阿甜的剛剛好,阿你阿我快來采摘啊……”夏日葡萄成熟了,陳潮在葡萄園里或俯或仰,拍了幾十張特寫發在公眾號、朋友圈,通過親朋好友轉發,招徠游客進園采摘。荷花綻放時,她拉著閨蜜,換上一身古裝,拍了一組荷花仙子圖,發到抖音等平臺,吸引了大批游客打卡。村里似過節一般熱鬧,汽車排成了長龍,“點亮一個網紅村,不僅要會實干,還要會包裝宣傳!”陳潮說,通過新媒體加持,讓共享農莊錦上添花。

記者看到,共享農莊內的果樹大多掛上了“認養牌”,標有認養人、認養日期等信息。陳潮介紹,認養模式讓消費者深度參與到農業生產中來,既體驗農家樂趣,又能拉動消費。去年4月村里成立集體專業合作社后,村民全部成為股民,可獲得土地托管分紅和產業利潤分紅。

短短兩年時間,正子村從一個經濟薄弱村變成了四川省鄉村振興示范村、全國文明示范村,越來越多的年輕人回到了村里。“2020年回村154人,今年已回村176人。”陳潮興奮地說,這才是正子村最寶貴的財富。越來越多的返鄉青年加入到時令蔬菜、彩色農業、濕地農業建設隊伍。2020年,正子村人均純收入18165元,今年村集體純利潤有望超過18萬元。

結對感言:人在事上練,刀在石上磨。從力所能及做起,從民生實事做起,就能在基層找準定位,保持定力,練就過硬本領。一行勝千言,論文寫在大地上,成果留在農民家,是對駐村工作最好的詮釋。

本報記者在共享農莊采訪。

瞅準機會引來“富民樹”

和村民的熟稔是靠腳板走出來的。

到村一個月,陳潮就把整個村子跑了個遍。“我們有9個村民小組,1098戶3236人,常年在外務工的有1000多人,留在村里的多是老人和兒童。”說起村里事,陳潮“一口清”。

看到村里的留守兒童和空巢老人,陳潮不禁想起大學期間在瀘州鄉村支教的經歷。來到村里,陳潮想得最多的是怎樣才能讓在外務工的老鄉回村掙錢。

心心念念,必有回響。陳潮在二組看到有個空關廠房,就想著把它利用起來。她打聽到高梁鎮有個做水果批發的老板叫隆青華,有擴大規模的需求,就打電話過去,對方以為詐騙電話給掛了。陳潮不氣餒,連續打,對方答應面談。

陳潮的真誠和懇切讓隆青華很感動,第二天就上門考察。看過現場,隆青華主動開價:“按市場行情,我出5元一平方米租金!” 陳潮算了一下,500多平方米一年3萬元租金,還不錯啊!可村書記何玉明伸出一個手指:“我們不要租金,1年只收1萬元管理費。”

能多掙錢卻不要,陳潮不知何玉明葫蘆里賣的什么藥。“我們要讓利給他,讓他留下來不走。”何玉明給陳潮細細算賬:包裝廠開起來了,村集體少收入2萬元,但20多個村民進廠務工一年能掙50多萬元,這賬算得過來不?”這回,讓陳潮見識了什么叫“姜還是老的辣”,不得不佩服師傅棋高一著。何玉明說,“除了二組這個點,還打算在五組、七組再建兩個點,讓更多村民有工做、有錢拿。”

“一個項目進來了,要想辦法拉長產業鏈。”在何玉明的點撥下,陳潮打開了思路,三個分揀廠建好后,對方有意向在村里再建一個冷庫,“到時候本村水果再也不愁賣了。”

9月初,陳潮給已調任東興區副區長的李偉寫了一封匯報信。“村里打算流轉土地,引進中藥材產業科技示范園,開發天冬深加工產品。”項目是否可行,陳潮請“老師傅”幫她把把關,“村集體產業的延伸處,就是我的‘練兵場’。”

結對感言:當好村干部,要學會算“民生賬”。何玉明放棄村里多掙錢的機會,算的就是老百姓的就業賬、收入賬,彰顯的是民生情懷。在村工作,一定要明晰這樣的理念:發展依靠群眾,發展為了群眾,發展成果由群眾共享。既要保證集體“鍋”里有,也要保證家家戶戶“碗”里有,防止“富廟窮和尚”。