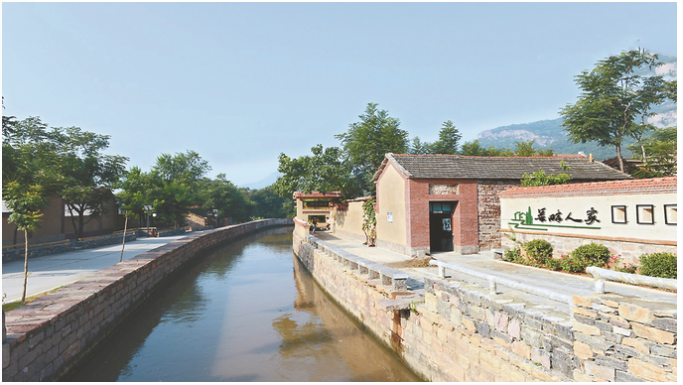

紅旗渠及渠畔的民宿 (廟荒村村委會供圖)

初夏時節,巍巍太行蒼翠碧綠、逶迤壯麗。蒼翠掩映之下,一條長達1500公里的“人工天河”,高懸于陡峭崖壁之上,在陽光照射下泛著光芒。

這條“人工天河”,就是被譽為“新中國奇跡”的紅旗渠。20世紀60年代,備受干旱困擾的河南省林縣(今林州市)人民,以“重新安排林縣山河”的魄力,靠一錘、一釬、一雙手,歷經十載,削平1250個山頭、架設152座渡槽、鑿通211個隧洞,將北部的漳河水引入林縣。

隨著紅旗渠的竣工,凝結著林縣人民血與汗的紅旗渠精神,也鐫刻在巍巍太行山間。2022年10月28日,習近平總書記在考察紅旗渠紀念館時指出,紅旗渠就是紀念碑,記載了林縣人不認命、不服輸、敢于戰天斗地的英雄氣概。要用紅旗渠精神教育人民特別是廣大青少年,社會主義是拼出來、干出來、拿命換來的,不僅過去如此,新時代也是如此。

這些年,紅旗渠沿線村莊翻天覆地的變化,村干部敢拼敢闖的奮斗姿態,都為紅旗渠精神的傳承寫下了生動注腳。對此,林州市黃華鎮廟荒村黨支部書記郁林英,感觸很深。

廟荒村靜臥太行山腳,紅旗渠在這里穿村而過。與村名字面意思對照,廟荒村曾經貧窮凋敝,是河南省省級貧困村。2018年,廟荒村摘掉了“貧困帽”。如今更是成為“全國鄉村治理示范村”“全國鄉村旅游重點村”。

渠畔駐足,郁林英望著靜靜流淌的渠水,語氣堅定地說:“林縣人不認命、不服輸、敢于戰天斗地修成了紅旗渠,我們廟荒人繼承和發揚吃苦耐勞、自力更生、艱苦奮斗的精神,讓廟荒村也變個模樣。”

縱觀廟荒的“蝶變”之路,有形的紅旗渠水和無形的紅旗渠精神,始終滋養著廟荒村這方土地和生長于此的廟荒人。

2012年,廟荒村時任村書記因病辭職,郁林英當選為村書記。盡管她將小家庭經營得有滋有味,但不少村民懷疑她能不能當好“大家長”。郁林英喝著紅旗渠水、聽著紅旗渠故事長大,骨子里天生有股不服輸的倔勁。面對質疑,她從群眾看得見摸得著的村容村貌入手,多方奔走爭取建設資金,打通了5個自然村之間的道路,又陸續推進其他基礎設施建設。

郁林英將自己與廟荒的命運緊緊捆綁,使出全部力量喚醒沉寂山村。2015年底,聽說有公司要在黃華鎮投資開發旅游項目,郁林英多次到外地登門拜訪,最終讓太行觀霖鄉村生態旅游項目落戶廟荒。旅游項目的落地,堅定了郁林英發展民宿的想法。為了讓村民吃上“旅游飯”,郁林英組織村民外出“取經”,回來后,老黨員劉明生把自家房屋改成民宿,陸續帶動十幾戶村民辦起了農家樂。

指著渠畔獨具豫北特色的磚瓦農房,郁林英告訴記者,從2017年開始,村里以“公司+合作社+農戶”模式,成立了幸福廟荒旅游開發有限公司,統一打造并運營“渠畔人家”。村民李衛青家就在村頭渠畔。2018年,在外務工的李衛青回家,把自家樓上的空房間改造成民宿,同時開起了小賣部和農家樂。她一邊給游客拿水,一邊笑著對記者說,現在來村里參觀游玩的人越來越多,“旅游飯”越吃越香了!

凝結著偉大精神的紅旗渠自帶流量,呼喚著越來越多的人實地感受。為了充分挖掘紅旗渠的發展勢能,去年盛夏來臨之前,廟荒村為期一個月的渠畔燈光節開幕。夜幕降臨,渠畔之上升騰起水霧,配合不斷變換的燈光,吸引了周邊群眾前來游玩。以此為契機,廟荒村還上馬了“水槍大戰”“漢服巡游”“音樂節夜市”等項目,以豐富的消費選擇拉長了游客在村停留時間,增加了本村以及周邊群眾的收入。

今年春天,有關廟荒村的“紅旗渠故事”再出新篇。“今年3月6日開始,我們已完成第一期近2200棵車厘子果樹的種植工作,年底前將完成第二期種植。”郁林英笑著告訴記者,下一步,廟荒村將以特色化、品牌化、優質化為方向,縱向樹品牌、橫向拓市場,推動櫻桃種植產業向種養、采摘、定制銷售及產品深加工等領域延伸,“種產銷”一體化,讓“小果子”撬動“大產業”。

如今,煥發勃勃生機的廟荒村,是紅旗渠沿線村莊發展的一個“縮影”。今年夏天,紅旗渠將迎來竣工55周年。在雄壯的太行山間,紅旗渠已奔流了半個多世紀。它所凝結的“紅旗渠精神”,也流淌在林州兒女的血液中,演繹出一個又一個嶄新的“紅旗渠故事”。

本報記者 劉鳳雙

通訊員 閆乃謙 王婷 杜劍鋒